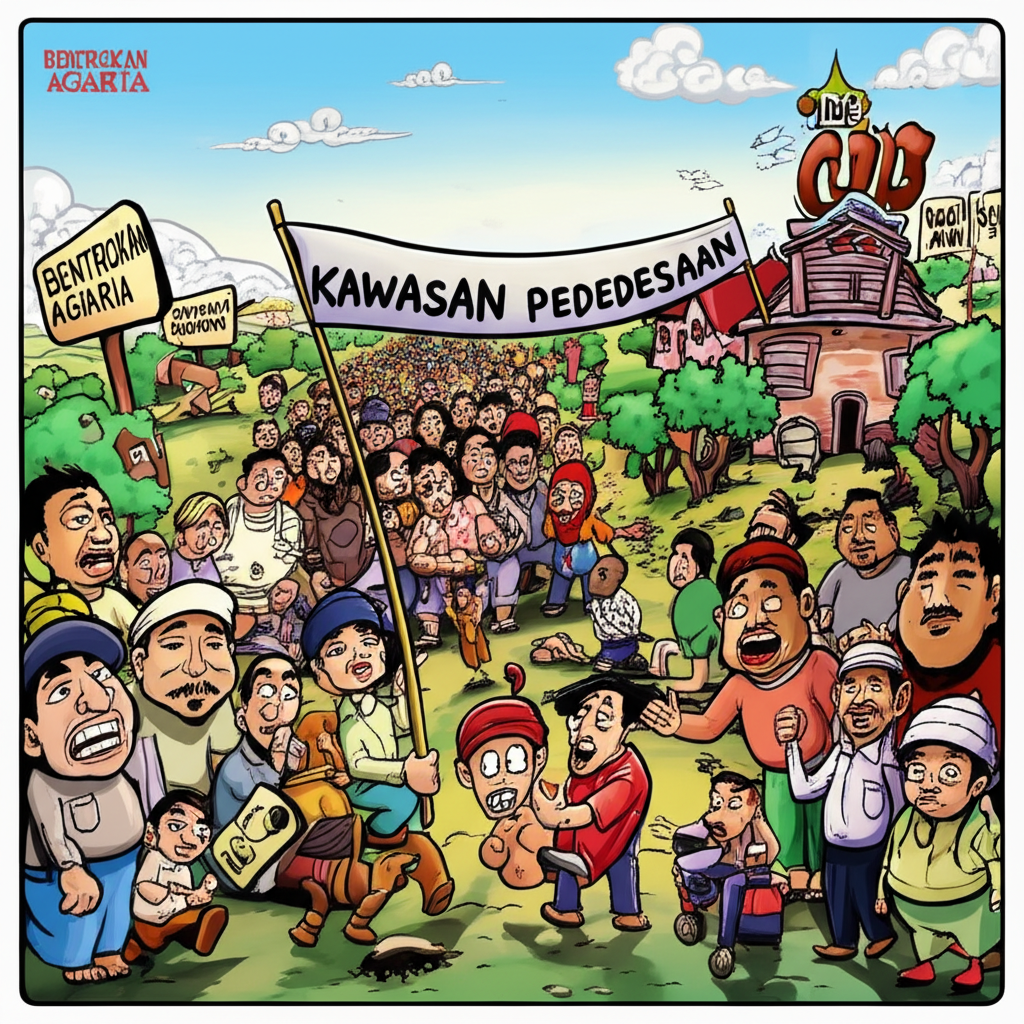

Ketika Tanah Berbicara: Analisis Bentrokan Agraria dan Urgensi Penanganan di Kawasan Pedesaan

Di jantung pembangunan dan kemajuan suatu bangsa, terbentang kisah-kisah tentang tanah – sumber kehidupan, identitas, dan terkadang, konflik. Di Indonesia, sebuah negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, bentrokan agraria di kawasan pedesaan adalah fenomena yang terus berulang, menorehkan luka pada tatanan sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Konflik ini bukan sekadar perselisihan biasa; ia adalah manifestasi dari ketidakadilan struktural, warisan sejarah, dan persaingan sengit atas sumber daya yang semakin terbatas. Artikel ini akan mengupas tuntas akar permasalahan bentrokan agraria, dampaknya yang luas, serta berbagai upaya penanganan yang telah dan perlu terus dilakukan untuk menciptakan keadilan agraria di pedesaan.

I. Pendahuluan: Api di Ladang Harapan

Kawasan pedesaan adalah tulang punggung perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Namun, di balik lanskap hijau dan kehidupan yang tampak tenang, seringkali tersimpan potensi konflik agraria yang membara. Bentrokan agraria merujuk pada sengketa kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, petani, buruh tani, hingga perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan bahkan institusi pemerintah. Konflik ini tidak hanya memperebutkan sebidang tanah, melainkan juga hak atas penghidupan, identitas budaya, dan masa depan generasi.

Fenomena bentrokan agraria di pedesaan Indonesia memiliki akar yang kompleks dan multidimensional. Sejarah kolonialisme yang menancapkan sistem penguasaan tanah berganda, kebijakan pembangunan yang bias korporasi, hingga ketidakpastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, semuanya berkontribusi pada terciptanya ladang-ladang konflik yang tak berkesudahan. Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif dan berkelanjutan.

II. Akar Konflik Agraria: Mengapa Tanah Menjadi Sumber Sengketa?

Penyebab bentrokan agraria di pedesaan sangat beragam, namun dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama:

-

Warisan Sejarah dan Kebijakan Agraria:

- Struktur Agraria Kolonial: Sistem penguasaan tanah di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial yang mengedepankan hak negara atas tanah (domein verklaring) dan mengabaikan hak-hak komunal masyarakat adat.

- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang Belum Optimal: Meskipun UUPA 1960 sejatinya bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Banyak pasal yang belum diturunkan dalam peraturan pelaksana, atau justru disalahgunakan.

- Kebijakan Pembangunan yang Bias Investasi: Sejak era Orde Baru hingga kini, pemerintah seringkali mengutamakan investasi besar dalam sektor perkebunan (sawit, karet), pertambangan, dan kehutanan (HTI), yang seringkali diberikan izin tanpa mempertimbangkan keberadaan dan hak-hak masyarakat lokal. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) seringkali tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat.

-

Ketidakpastian Hukum dan Tumpang Tindih Regulasi:

- Multi-interpretasi Aturan: Banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tanah dan sumber daya alam (misalnya, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perkebunan) memiliki interpretasi yang berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain.

- Ketiadaan Peta Tunggal: Ketiadaan peta dasar yang akurat dan terpadu mengenai peruntukan dan penguasaan tanah menyebabkan tumpang tindih klaim antar sektor maupun antara negara dengan masyarakat.

- Lemahnya Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum seringkali kurang berpihak pada masyarakat adat atau petani, bahkan tak jarang terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

-

Faktor Ekonomi dan Sosial:

- Ketimpangan Penguasaan Tanah: Sebagian kecil pihak menguasai lahan yang sangat luas, sementara jutaan petani dan masyarakat adat hanya memiliki lahan sempit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali.

- Kemiskinan dan Ketergantungan: Masyarakat pedesaan yang miskin sangat bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan utama. Kehilangan tanah berarti kehilangan mata pencarian dan terancamnya ketahanan pangan keluarga.

- Tekanan Demografi: Pertambahan penduduk juga meningkatkan kebutuhan akan lahan, memperburuk persaingan dan konflik.

- Kurangnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat: Hak ulayat atau hak komunal masyarakat adat seringkali tidak diakui secara formal oleh negara, membuat mereka rentan terhadap penggusuran.

III. Dampak Bentrokan Agraria: Luka yang Menganga

Bentrokan agraria meninggalkan dampak yang mendalam dan multidimensional:

-

Dampak Sosial:

- Dislokasi dan Pemiskinan: Masyarakat kehilangan tanah, rumah, dan mata pencarian, memaksa mereka bermigrasi atau jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.

- Kriminalisasi dan Kekerasan: Petani atau aktivis yang memperjuangkan hak-haknya seringkali menghadapi kriminalisasi, intimidasi, bahkan kekerasan fisik.

- Perpecahan Sosial: Konflik dapat memecah belah komunitas, merusak kohesi sosial, dan memicu dendam antarwarga atau antara warga dengan perusahaan/negara.

- Trauma Psikologis: Kekerasan dan ketidakpastian hukum dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi individu dan komunitas.

-

Dampak Ekonomi:

- Penurunan Produktivitas: Lahan yang berkonflik seringkali terbengkalai atau tidak dapat diolah secara optimal, menurunkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal.

- Kerugian Ekonomi: Baik masyarakat maupun perusahaan menanggung kerugian finansial akibat sengketa yang berlarut-larut.

- Terhambatnya Pembangunan: Investasi dan pembangunan di wilayah konflik menjadi terhambat.

-

Dampak Lingkungan:

- Degradasi Lingkungan: Dalam upaya perebutan atau eksploitasi lahan, seringkali terjadi perusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

- Bencana Ekologi: Kerusakan lingkungan dapat memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor.

-

Dampak Politik dan Hukum:

- Erosi Kepercayaan Publik: Konflik agraria yang tak terselesaikan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum.

- Instabilitas Wilayah: Konflik yang berkepanjangan dapat menciptakan ketidakstabilan politik di tingkat lokal.

IV. Berbagai Upaya Penanganan: Mencari Jalan Damai dan Adil

Penanganan bentrokan agraria memerlukan pendekatan yang komprehensif, multi-pihak, dan berkelanjutan, meliputi upaya pencegahan dan resolusi konflik:

-

Pendekatan Preventif:

- Reforma Agraria Sejati: Ini adalah kunci utama. Reforma agraria tidak hanya berarti redistribusi tanah (land reform), tetapi juga legalisasi aset (legalisasi hak atas tanah), pengakuan hak masyarakat adat, dan penguatan kelembagaan agraria yang pro-rakyat. Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) juga krusial untuk menciptakan kepastian batas dan peruntukan lahan.

- Tata Ruang Partisipatif: Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang melibatkan secara aktif masyarakat lokal, memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diakomodasi.

- Perlindungan Hukum dan Pendampingan: Pemerintah perlu memastikan perlindungan hukum bagi petani dan masyarakat adat. Organisasi masyarakat sipil (OMS) juga berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum dan advokasi.

- Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak agraria mereka dan prosedur hukum yang berlaku.

- Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memahami dan menangani isu-isu agraria.

-

Pendekatan Resolusi Konflik (Saat Konflik Terjadi):

- Mediasi dan Negosiasi: Mengedepankan dialog sebagai jalan utama. Pemerintah atau pihak ketiga netral (seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau tokoh masyarakat) dapat bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa.

- Pembentukan Tim Terpadu: Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, PDTT, dan Kantor Staf Presiden) untuk menangani kasus-kasus konflik agraria secara terkoordinasi.

- Jalur Hukum yang Berkeadilan: Jika mediasi gagal, jalur hukum melalui pengadilan bisa menjadi pilihan, namun harus dipastikan bahwa prosesnya transparan, adil, dan tidak memihak. Penting untuk menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya.

- Keadilan Restoratif: Menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman.

-

Pendekatan Struktural dan Jangka Panjang:

- Evaluasi dan Peninjauan Ulang Izin: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin konsesi (HGU, IUP, HTI) yang bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik. Jika terbukti ada pelanggaran, izin harus dicabut.

- Penguatan Peran Masyarakat Adat: Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka melalui penetapan peraturan daerah dan kebijakan nasional yang mendukung.

- Reformasi Kelembagaan Agraria: Memperkuat institusi agraria agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

- Transparansi Informasi: Membuka akses informasi terkait peta, perizinan, dan data agraria kepada publik.

V. Tantangan dalam Penanganan: Hambatan Menuju Keadilan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan bentrokan agraria masih menghadapi banyak tantangan:

- Lemahnya Komitmen Politik: Seringkali, komitmen politik untuk menyelesaikan konflik agraria secara tuntas masih belum konsisten.

- Ego Sektoral: Berbagai kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait tanah dan sumber daya alam seringkali memiliki ego sektoral, menghambat koordinasi dan penanganan terpadu.

- Kekuatan Korporasi: Ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat lokal dengan korporasi besar yang didukung modal dan jejaring politik.

- Data yang Tidak Akurat: Kurangnya data yang akurat dan terverifikasi mengenai status tanah dan kepemilikan.

- Keterbatasan Sumber Daya: Baik sumber daya manusia maupun anggaran untuk penyelesaian konflik masih terbatas.

- Kriminalisasi: Ancaman kriminalisasi terhadap petani dan aktivis yang berjuang, menciptakan iklim ketakutan.

VI. Kesimpulan: Menatap Masa Depan Agraria yang Berkeadilan

Bentrokan agraria di kawasan pedesaan adalah cerminan dari kegagalan sistemik dalam mewujudkan keadilan agraria. Konflik ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga tentang harkat dan martabat manusia, hak atas penghidupan, serta keberlanjutan lingkungan. Upaya penanganan yang efektif haruslah holistik, menyentuh akar masalah struktural, dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak: pemerintah, masyarakat adat, petani, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil.

Reforma agraria sejati, yang diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan, adalah kunci utama untuk meredakan api konflik di ladang harapan pedesaan. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, pengakuan hak-hak masyarakat adat, tata ruang yang partisipatif, serta penegakan hukum yang adil, kita dapat berharap untuk membangun masa depan agraria Indonesia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Tanah harus menjadi sumber kehidupan dan kedamaian, bukan lagi arena sengketa yang tak berkesudahan.